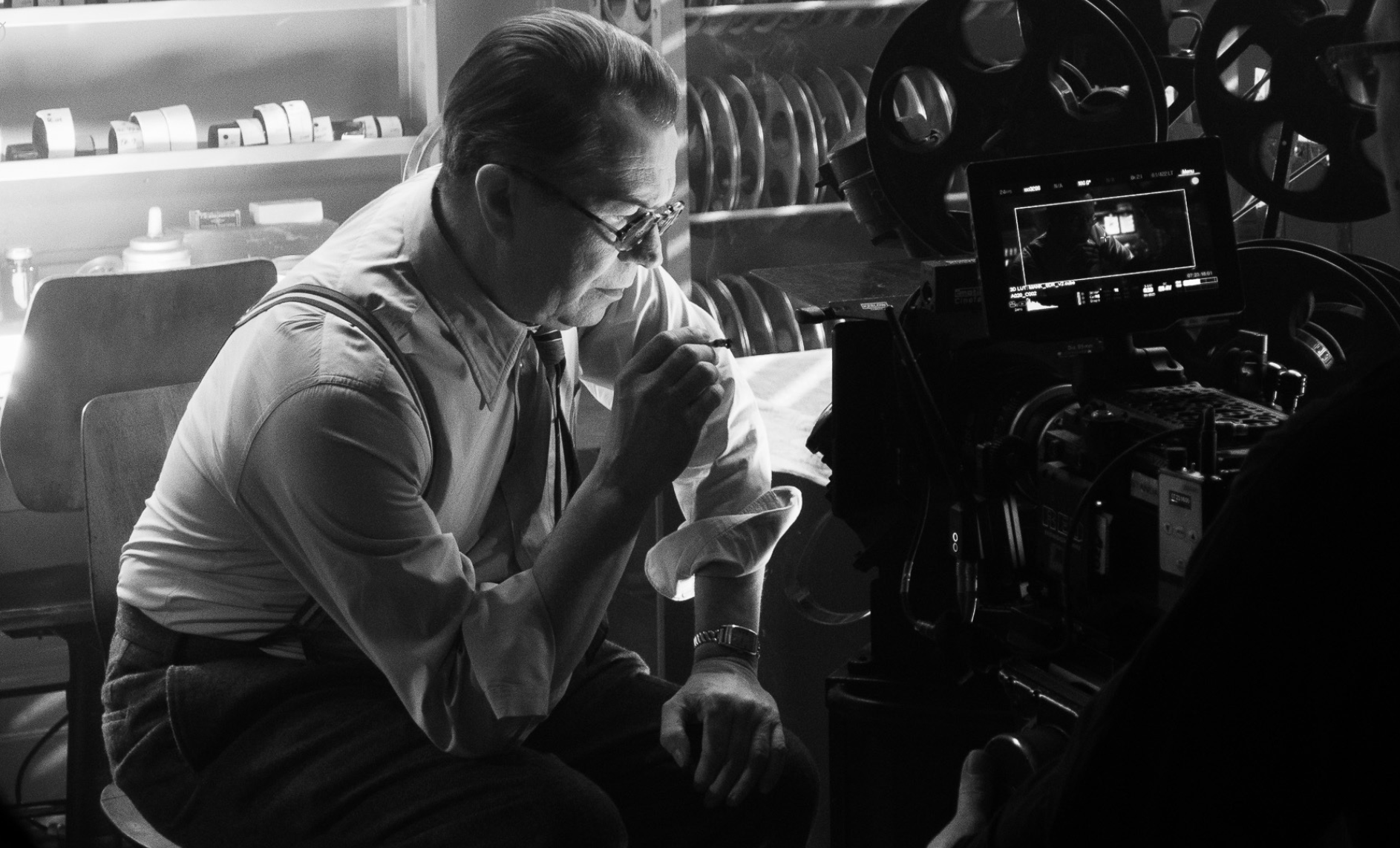

Muitos filmes sobre a velha Hollywood celebram a opulência do sistema de estúdio ou deleitam-se com as caricaturas dos magnatas mastigadores de charuto que estabeleceram sua tradição. Mank, que estreou hoje (4) na Netflix, lasca aquelas castanhas velhas por dentro. A sedutora abordagem em preto e branco de David Fincher sobre o roteirista de Cidadão Kane (Citizen Kane 1941), Herman J. Mankiewicz (um Gary Oldman amargo e engraçado) apresenta uma meditação fascinante sobre um iluminador subestimado do cinema americano em sua própria linguagem antiquada.

Embora forjado em um cenário meticuloso dos anos 1930 que mescla detalhes históricos com o estilo e o tom daquela época, Mank dificilmente é um retrocesso divertido. Fincher fez um psicodrama cerebral que recompensa o público cinéfilo engajado em sua mira, mas mesmo quando frio ao toque, o filme oferece um olhar complexo e perspicaz sobre as estruturas de poder americanas e o potencial de uma centelha criativa para irritar sua base.

A premissa de Mank convida a certas suposições sobre seu argumento, então vale a pena dissipá-las em cima: Fincher, trabalhando a partir de um roteiro denso e inquisitivo que seu falecido pai Jack escreveu décadas atrás, não adaptou o ensaio de Pauline Kael, “Raising Kane”, o polêmico ensaio de 1971 do crítico da New Yorker que credita Mankiewicz como o verdadeiro autor de Cidadão Kane sobre o diretor Orson Welles. Não fornece uma visão exata dos bastidores da produção de Kane ou realmente muito sobre a forma como os dois homens colaboraram no proverbial “O Melhor Filme de Todos os Tempos”. Em vez disso, Fincher coloca um foco notável, como um quebra-cabeça, no que esse legado realmente significa.

E para o contador de histórias alcoólatra e beberrão no centro de Mank, seu roteiro vencedor do Oscar significava muitas coisas. Como o próprio Cidadão Kane, Mank se desdobra em linhas do tempo de duelo em uma busca para desenterrar a natureza indescritível de uma figura frequentemente difamada ou mal compreendida nos livros de história. O filme muda entre o homem acamado, enfurnado em um rancho em North Green, Califórnia, com um estoque clandestino de bebida enquanto ele dita sua embelezada visão do magnata dos jornais William Randolph Hearst, e o complexo conjunto de eventos políticos e pessoais que catalisaram seu melhor trabalho.

Em um certo nível, Mank posiciona Cidadão Kane como uma forma de vingança artística: expulso do círculo interno de Hearst de figuras poderosas do complexo entretenimento-mídia e, possivelmente, também irritado com um sistema que recompensa sua ganância, o roteirista se virou Hearst em um cartoon capitalista alienado por sua riqueza e pelo mundo ao seu redor. A crítica tomou um rumo pessoal, com Mankiewicz integrando o romance de Hearst com a estrela muito mais jovem Marion Davies (uma soberba Amanda Seyfried) ao imaginá-la como a derradeira esposa troféu entediada.

Mank leva seu tempo colocando essas peças no lugar – não há nenhum momento “aha” onde tudo se junta – e apenas menciona o título do filme que está escrevendo nos momentos finais. Isso porque a inspiração do escritor para Cidadão Kane vai muito além das figuras que ele trabalhou nela e repousa em um conjunto mais sofisticado de frustrações que transcendem a especificidade do corte final de Welles. Tendo como pano de fundo a confusa eleição para governador da Califórnia em 1934, o filme de Fincher encontra o escriba cada vez mais desconfortável com o então conservadorismo de Hollywood e, eventualmente, enojado por seu papel na derrubada da candidatura do socialista Upton Sinclair. Esses detalhes se infiltram no drama à medida que se desenvolve um mundo envolvente.

Quando Mank começa, Mankiewicz tem a tarefa de conceber um roteiro para o “prodígio com cara de cachorro” Welles (Tom Burke), o ator de 24 anos do Mercury Theatre, ansioso demais para invadir Hollywood. O Welles de Burke não é a personificação mais forte do showman tagarela (essa honra vai para Christian McKay em Eu e Orson Welles (Me and Orson Welles – 2008) de Richard Linklater), mas isso é irrelevante, já que Welles existe principalmente como uma figura hipotética ao longo do filme – a força animadora que permite uma última chance de uma impressão duradoura.

A partir daí o filme narra as circunstâncias da década anterior para explicar como um ex-jornalista tagarela despedido muitas vezes pelos estúdios acabou em uma bagunça descontente. O chefe da MGM, Louis B. Mayer (um magistral Arliss Howard) tolera Mankiewicz bem o suficiente no início, pelo menos até que seus constantes bêbados encrenqueiros e diatribes politicamente carregadas se tornem um risco para a confiança do estúdio no apoio de Hearst. O outro líder da MGM, Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley), não se sai muito melhor, mesmo enquanto tenta uma abordagem mais sensível ao comportamento agressivo de Mankiewicz.

Esses eventos acontecem em um ritmo vertiginoso, com Mankiewicz disparando pelos escritórios dos estúdios e pairando no limite das produções cinematográficas, partes iguais de insider e intruso. Enquanto alguns dos personagens que ele encontra parecem desenhos animados descomunais, o filme apresenta sua dinâmica mais atraente em seu vínculo único com Davies, um espírito despreocupado cuja conexão com o escritor varia de encorajador a passivo-agressivo ao longo de vários confrontos potentes. O sorriso de comedor de merda de Seyfried faz maravilhas várias vezes para expressar sua paciência cada vez menor para o esquema do escritor, e o filme encontra seus melhores momentos em seus confrontos improváveis.

Fincher trabalha horas extras para criar um estudo rico e em camadas de personagens em uma vasta escala, resultando em seu melhor filme desde A Rede Social (The Social Network – 2010) e um de seus experimentos de cinema mais audaciosos desde O Curioso Caso de Benjamin Button (Benjamin Button – 2008). (Ao usar as forças nada sentimentais de Fincher, é muito mais bem-sucedido do que aquele.) O roteiro de Jack (supostamente aprimorado pelo conhecido produtor Eric Roth) se desdobra em fragmentos de idas e vindas acaloradas, perdendo pouco tempo para se explicar para qualquer passivo espectadores oprimidos pelas circunstâncias em questão. Mas até eles vão apreciar o nível de habilidade em exibição, da fotografia exuberante de Erik Messerschmidt à trilha sonora incomum de jazz de Trent Reznor e Atticus Ross que sustenta a ação com verve inquieta.

Com tanto para absorver enquanto Mankiewicz vagueia por seus antigos redutos, Mank tem uma tendência a se sentir mais encurralado e teatral quando retorna ao seu ambiente de rancho: Além de uma divertida homenagem ao globo de neve de Cidadão Kane logo no início, essas cenas são menos cinematográficas do que os flashbacks, impulsionados principalmente pelas trocas de Mankiewicz com uma enfermeira preocupada (uma subutilizada Lily Collins) e os vários poderosos de Hollywood que o visitam. No entanto, o rancho serve como o próprio Xanadu de Mankiewicz, e o desfile de visitantes fornece a ele um detalhamento sofisticado do quanto o projeto representava uma ameaça para o mundo que o construiu. Isso inclui o suposto editor/manipulador do escritor John Houseman (Sam Troughton) e o irmão de Mankiewicz, Joe (Tom Pelphrey), uma das poucas vozes capazes de colocar em foco a queda de seu irmão.

Das sombras delicadas ao escopo de tirar o fôlego de seu design de produção, Mank evoca um mundo totalmente envolvente e, possivelmente, a maior reconstituição da Idade de Ouro de Hollywood de todos os tempos. Sua visão sobre o papel do estúdio no desenvolvimento de propaganda anti-Sinclair não é tão pobre. Mank une esses ingredientes ao encontrar o escritor pressionando pela sindicalização e por uma Hollywood mais liberal que não surgiria por décadas. Como um herói problemático de causas progressivas à frente de seu tempo, seu comportamento frenético se torna contagiante. É incrível vê-lo seguir Mayer pelo estúdio e ficar cada vez mais desiludido com o que vê, ou (na melhor sequência estendida) perseguindo o carro de Davies enquanto ele se dirige para a saída do estúdio em um último esforço por um aliado em sua cruzada política. Que ele falhe – ou que o sistema falhe ele – fornece um argumento convincente para as forças que tornaram Cidadão Kane tão potente.

Apesar do artifício em cada quadro, Mank é baseado no realismo da perspectiva de seu protagonista, e Oldman irrompe em cada cena com uma energia tão dominadora que muitas vezes parece que vai estourar nas lentes. O filme em torno dele às vezes leva essa performance ainda mais longe, irrompendo em explosões de melodrama menos eficazes do que a natureza sutil geral da abordagem de Fincher. Uma grande sequência de jantar bêbado que mostra o desleixado Mank lançando Cidadão Kane para um público agarrado a pérolas vai além e continua, embora seja um caso vibrante para “Kane” como uma forma desavisada de arte de protesto.

E embora o trabalho final de Welles não paire sobre Mank em todos os aspectos, ele lança uma sombra temática profunda – quanto mais você olha, mais você encontra – e reavalia seu valor. Durante décadas, Cidadão Kane foi celebrado por promover a linguagem do cinema, que Mank incorpora, mas não insiste. Em vez disso, Mank se aprofunda na convicção de que a confiança do capitalismo americano é um sonho tênue, que Mank enfrentou com uma bravata que beirou o martírio. Sua tese não era exatamente infalível: Hollywood se tornou liberal e a Idade de Ouro acabou entrando em colapso, mas os homens brancos ricos continuaram a administrar um sistema em desacordo com o individualismo livre da arte à mercê da máquina. Por mais crédito que Mankiewicz mereça por Kane, O filme notável de Fincher apresenta um argumento convincente para apreciar a presciência por trás de sua concepção. Sua vida teve um final difícil, mas o filme sobre isso lhe deu uma última risada amarga.

Confira também:

Crítica | ‘Mosul’ vai além de uma história de guerra

Crítica | ‘Era uma vez um sonho’ mira o Oscar e esquece do resto

Título: Mank

Ano: 2020

Direção: David Fincher

Roteiro: Jack Fincher

Elenco: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins,…

Nota: 4/5